|

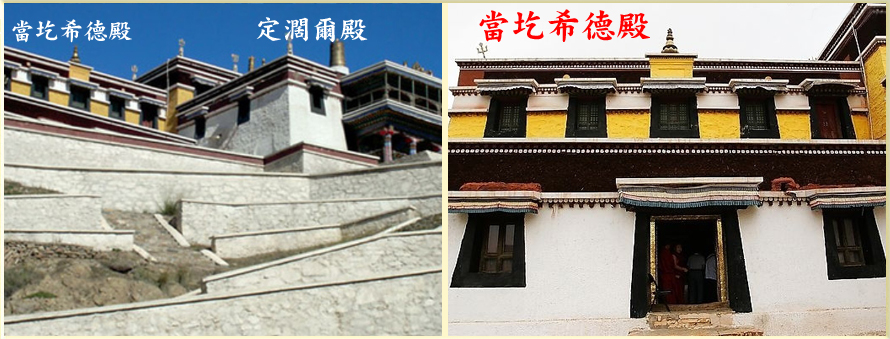

當圪希德殿建於乾隆十五年(1750年),俗稱"訓服殿",是五當召的護法神殿,也稱金剛殿。是座兩層殿堂,緊靠定濶爾殿建造。據說此殿是鄂爾多斯部准格爾台吉之妻資助建造的。殿內供奉著大威德金剛、怖畏金剛、勝樂金剛、吉祥天母等九尊彩塑護法神,面目猙獰可畏、多頭多臂、手拿各種法器,頸掛人頭項鍊腳踩妖魔,威武彪悍,他們是各大菩薩的化身,為剷除異端,鎮壓邪惡而變換的一種憤怒的形體,統稱"憤怒像"。腳下踩著的惡鬼是世間邪惡、妖魔及各派異教勢力的象徵。

此殿是管教喇嘛的地方,因此也俗稱"馴服殿"。喇嘛的戒律很嚴,有了過失就要受處罰。

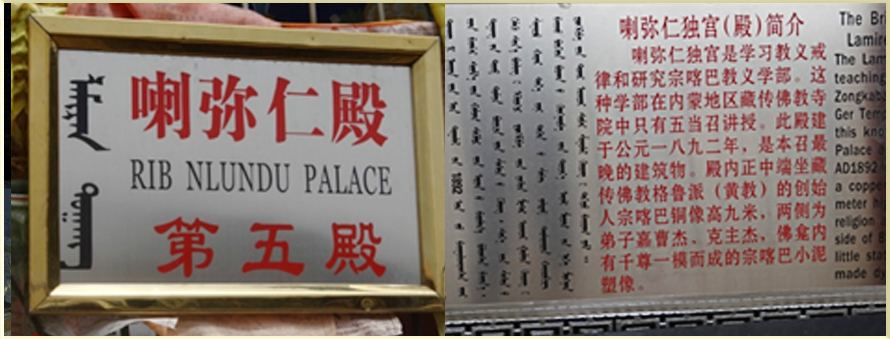

喇彌仁殿(菩提道學經堂),又稱日木倫殿。建於光緒十八年(一八九二年),位於護法殿后邊西北高聳的山坡上,是召廟建築群中建造年代最晚的建築物。殿內正中供奉銅鑄高九米,重90多噸的黃教創始人宗喀巴坐像,是寺內第二大銅像,也是內蒙古地區宗喀巴銅像中最大的一尊,左右兩側塑其兩大弟子嘉曹傑和克珠傑塑像。兩側木龕內有一千尊一模而成的宗喀巴塑像。

二樓凸起的天窗既可容納高大的塑像,又可採納光線,顯示了獨具匠心的藏傳佛教寺廟建築特點。這位黃教鼻祖是青海湟中縣藏族人,幼年出家為喇嘛,後到西藏深造,精通各派教義。他對藏傳佛教實行改革,規定學經次第,嚴密寺院組織,確立活佛轉世制度,並要求喇嘛穿黃衣、戴黃帽,嚴守戒律。

喇彌仁殿是宗喀巴祖師的"菩提道次學"經堂,是專攻菩提道次的教義戒律學部,這個學部在內蒙地區藏傳佛教寺院中只有五當召設立。

第五殿喇彌仁殿簡介

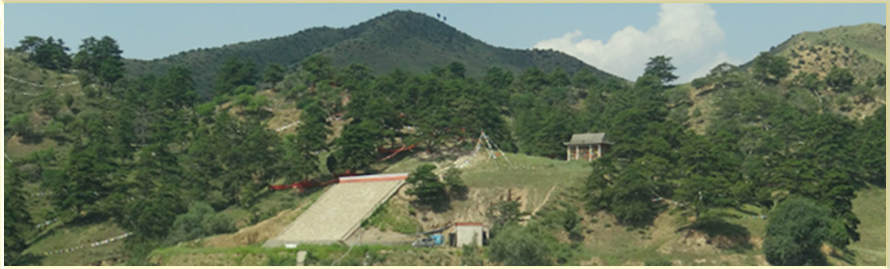

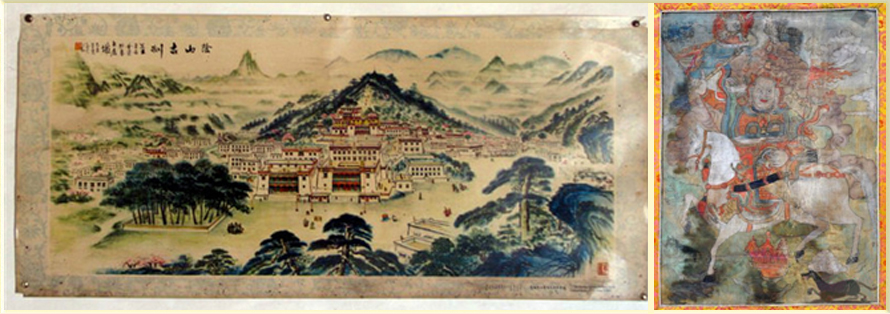

從第五殿喇彌仁殿門口西看位於西面山上的曬大佛台

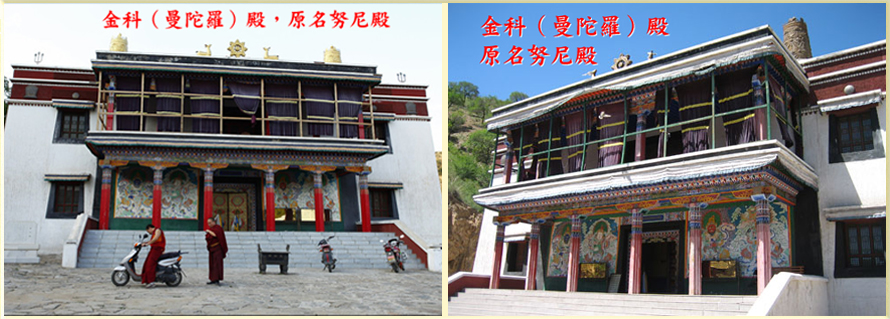

金科(曼陀羅)殿,原名努尼殿,是供僧人靜坐修持的殿,用於喇嘛們以逐漸減少飲食,靜坐默誦,力圖不食不語的修行方式,去求解脫、超越生死、得證菩提、願度眾生靈性。後來毀于文革動亂。二零零三年國家撥款在遺址上恢復並擴建此殿,二零零五年九月開始對外開放,全殿上下兩層。

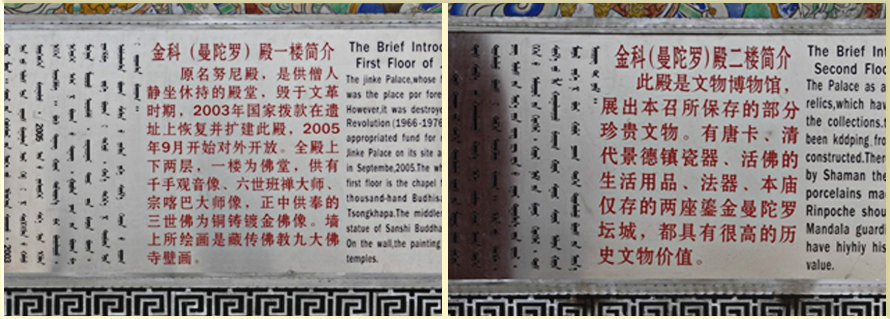

第六殿金科殿一樓及二樓簡介

一樓為佛堂,正中供奉三世佛為銅鑄鍍金像,左供有千手千眼觀音像、右供有六世班禪大師、宗喀巴大師像,牆上所繪壁畫是藏傳佛教九大佛寺壁畫。

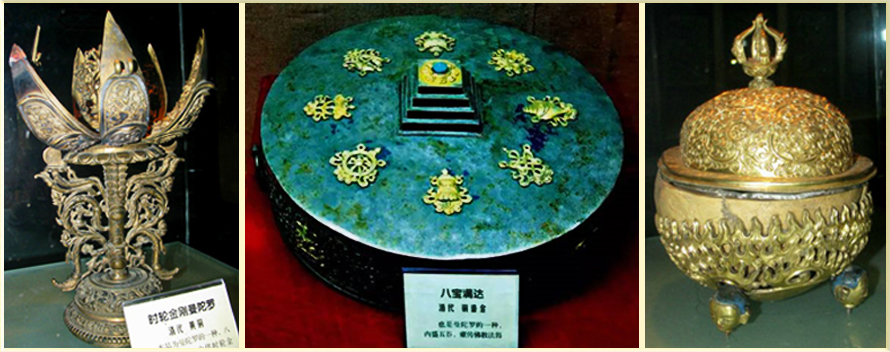

此殿二樓是文物博物館,展出本召所保存的部分珍貴文物。有唐卡、清代景德鎮瓷器、活佛的生活用品、法器、內蒙古僅存的兩座鎏金曼陀羅壇城,都具有很高的歷史文物價值。

|