|

"释迦牟尼佛"(罗马名Sakyamuni公元前一零二七年甲寅岁至公元前九四六年乙亥岁),本名"悉达多", 意为"一切义成就者"(旧译"义成"),姓"乔达摩"(瞿昙)。他是古印度北部迦毗罗卫国(今尼泊尔境内)的王子,属剎帝力种姓。

"释迦牟尼佛"悲心特重,誓愿于秽土成佛,济度五浊恶世众生。其法常为息灾法所修,可除一切障难、治一 切病痛,并护佑我们最终成就佛道。

"释迦牟尼佛"(罗马名Sākya-muni-buddha),又作"释迦文尼" "奢迦夜牟尼" "释迦牟曩" "释迦文",略称"释迦""牟尼"" 文尼"。意译作能仁、能忍、能寂、寂默、能满、度沃焦或称为"释迦寂静"。又称"释迦牟尼世尊" "释尊"。而《白宝口抄》中释其名说:「一切众生恶业烦恼炽盛,日夜常恒无 穷无尽,喻海水流入"泼焦山"无尽,故以众生喻"泼焦山", 释迦出世成道济度众生,故名"度泼焦"也。」

"释迦牟尼佛"为此娑婆世界佛教教主,根据《景德传灯录》"释迦牟尼佛"之诞生于:周昭王二十四年、即是公元前一零二七年甲寅岁、农历四月初八日。出生于古北印度的尼泊尔,喜马拉雅山脚下南部的 "迦毗罗卫国、蓝毘尼园"。 该国主"净饭王" 在已逾五旬之年得了太子。"净饭王"(罗马名King Shuddhodana)是所属 "释迦瞿昙族"(罗马名Gautamas)有纯净久远的血统。属剎帝力武士阶级。

"净饭王"早年与"天臂城""释种善觉"长者之女"摩耶"结婚,"摩耶"夫人是释迦贵族(罗马名Suprabudda)的女儿,温和贤淑,夫妇恩爱,但婚后多年不曾生育。直到"摩耶"夫人四十五岁的时候,夜梦一人乘六牙巨象扑向怀中,自左胁进入腹内。夫人大惊而醒乃把梦境告诉"净饭王"。 "净饭王"也觉得不可思议。但未久时日,夫人怀孕的喜讯就传遍了王宫。夫人怀孕期满,按照当时头生子要回娘家分娩的习俗,"净饭王"派了一千侍从护送夫人归宁。 "净饭王"早年与"天臂城""释种善觉"长者之女"摩耶"结婚,"摩耶"夫人是释迦贵族(罗马名Suprabudda)的女儿,温和贤淑,夫妇恩爱,但婚后多年不曾生育。直到"摩耶"夫人四十五岁的时候,夜梦一人乘六牙巨象扑向怀中,自左胁进入腹内。夫人大惊而醒乃把梦境告诉"净饭王"。 "净饭王"也觉得不可思议。但未久时日,夫人怀孕的喜讯就传遍了王宫。夫人怀孕期满,按照当时头生子要回娘家分娩的习俗,"净饭王"派了一千侍从护送夫人归宁。

途中经过"迦毗罗"城外的"蓝毗尼园"的时候,夫人一时兴起,使命侍从停车,她带着宫女入园赏玩。在园中,她走到无忧树下,伸手想折树上的花蕊,忽然间惊动了胎气,太子由她右胁间降生下来。当太子降生的时侯,天上乐声鸣扬,华蔓飘坠,宇宙光明,万物欣豫。太子诞生时,不扶而行,向东南西北各走七步,举手说道:「天上天下,惟我为尊;三界皆苦,吾当安之。」

这时地下随太子足迹所至涌出莲花,天空有二龙涌出,在虚空中口喷清泉,为太子沐浴。这消息传报到迦毗罗城的王宫中。"净饭王"闻知,立刻赶到蓝毗尼园,看见太子身现黄金色三十二相,瑞应殊异。自然欢喜万分。回宫后就召请有名的婆罗门,为太子议立名字,众婆罗门共议结果,对"净饭王"说:「由太子降生时的种种祥瑞看来,太子应名为"悉达多"(罗马名Siddhārtha)。」

太子降生后不久,一位有盛名的预言家"阿私陀"仙人,来谒见"净饭王",说要为太子占相,"净饭王"命人抱出太子,请"阿私陀"仙人观看,最后,"阿私陀"仙人叹息着说;「大王啊!照太子这种相貌看来,在人间找不出第二个来。将来长大成人,他若在家,一定为"转轮圣王";他若出家,可成就一切智慧,利益天人。但据我的观察,太子将来必定出家学道,转大法轮。可惜我老了,恐怕将来看不到这些情形了。」完叹息着告辞而去。

"净饭王"听了"阿私陀"仙人的话,使他又喜又忧,喜的是太子相貌殊好,可为"转轮圣王",统一天下;忧的是怕太子长大了,当真要出家修道。

太子出生仅七天,母后"摩耶"夫人便去世了;太子由她的姨母"摩诃波阇波提"夫人抚养长大。这姨母后来也嫁给了"净饭王",她视"悉达多"太子为己出,对他照顾无微不至。"净饭王"希望太子能继承他的王位,因此给他最好的教育,让他享受一切世间欢乐,更尽量防止他和宗教及灵性修行接触,希望这样他便会顺利继承释迦王位。

年轻时代的"悉达多"太子已接受了很好的教育。他既有过人的智慧,也有强健的体魄。他精通了当时的艺术和科学,并接受了军事和其他的训练。太子虽然勇武聪敏,但性情却喜沉思瞑想。有一次,同父王郊游,看见田中的农人,赤体裸背,在烈日之下工作;老牛拖着犁不得休息,还被鞭打的皮破血流。又见农田中,被犁翻出的小虫蚯蚓,被鸟雀竞相啄食,惨痛万分。

"悉达多"太子看到这一幅活生生的生存斗争图,心中感到无限的哀痛。就在阎浮树下,端坐沉思。"净饭王"找到他,问他为何加此,他说:「看见世间的众生,互相吞食,心中感到万分难过,所以坐在这里沉思。」

"净饭王"劝慰了半天,才带他一同回去。"净饭王"想到了"阿私陀"仙人的预言,深怕太子厌世出家,在太子十六岁时,便为他纳释种婆罗门摩诃那摩之女"耶输陀罗"为妃。并为他建筑了冬天用的暖殿。夏天用的凉殿,春秋用的中殿。殿中都用七宝装饰,穷极奢华。复在园里广造池台,栽时花果。并以五百彩女,歌舞随侍。人间的娱乐,可以说应有尽有。但这些声色之娱并不能使太子感到欢乐,相反的他更为「人命苦短,忧思无量 」的问题苦恼。

一天,"悉达多"太子禀明父王,要到城外出游。"净饭王"便命令官属前后导从,陪同太子出城。这时,途中观者加云,都想看看太子的风采。太子乘车到了东门,于人丛中看见一个老人,发白面皱,骨瘦如柴,手持拐杖行动极其困难。车经南门,又看见一个病者,身瘦腹大,喘息呻吟,痛苦万状的在道旁挣扎。

后来到了西门,遇到一簇人扭着一具尸体。那尸体脓血流溢,恶臭难闻。随行的亲属,痛哭流涕,使睹者心酸。"悉达多"太子看到此等情状,真是感慨万分。想到世人不拘富贵贫贱,都脱不过老病死的大关,乃叹道:「日月易过,少年不常,老至如电,身形不支,气力衰虚,坐起苦极,我虽富贾,岂能独免,念及将来,甚可畏布。」

最后,经过北门,看见一个梵行沙门、圆顶法服,威仪有度。一手持钵,一手持杖,严肃安详的走过来。太子肃然起敬的赞叹说:「善哉!善哉!这才是使人向往的生活啊!」

此后,"悉达多"太子就常为如何安身立命,求得解脱的问题沉闷苦恼,他下了出家学道的决心。

在"悉达多"太子二十九岁时,在二月初八日的夜里,他中夜起身,到"耶输陀罗"的寝宫,对熟睡中的爱妃和娇儿"罗喉"(罗马名Rahula)看了最后一眼,断然潜出宫门,唤醒他的仆人,驾上骏马,出了北门,回顾巍峨的宫城,他发誓言道:「我若不能求得正觉,脱度众生于生死海中,誓不再回迦毗罗城。」说毕他策马疾走,天亮到了拘利国外的阿孥摩河畔停了下来,命他的仆人带马还宫。他的仆人哭泣着要求太子一同回去,"悉达多"太子说:「你代我奏知大王,世人的生死离别,无有定期,我的出家,正是为求这些解脱之道!」

说罢他摘除发中明珠以奉还父王;脱了身上的璎珞以奉还姨母;又脱了身上华美的服饰以与"耶输陀罗",然后拔剑断了头发,改扮成沙门模样。仆人看见太子道心坚切,不肯回宫,无奈牵着骏马健步,怀抱着太子的服饰,大哭而返。"悉达多"离开了王宫,舍弃了世俗生活开始修行。

他成为一个流浪的瑜珈士,为了利益众生而找寻真理。他开始以苦行方式修行,主要是跟随(罗马名Arada Kalama) 和(罗马名Rudraka Ramaputra)这两位老师学习。

"悉达多"太子看他的仆人走远,便步入河畔的苦行林中,往访在林中修习苦行的"跋陀仙人"。"跋陀仙人"接见了他,他看见和"跋陀仙人"在一处修苦行的外道,有的披着草衣,有的身着树皮;或躺在泥土里,或卧在荆棘上,他就问道:「你们修习这些苦行,倒底能获得什么果报呢?」

"跋陀仙人"答他说:「欲求太子说;升天虽然快乐,但福报总有受完的一天,福报享尽,仍要堕落的呀?」他和众仙人反复问答了很久,发觉他们所修的苦行,不是根本解脱的办法,于是他停了一宿之后,即便辞去。

这时"净饭王"已知道"悉达多"太子出家的事情,他不胜悲哀,便派了王师大臣二人,带着侍从去追劝太子返国。他们追到了太子,但太子立志修行,不为所动,王师大臣无奈,乃留下了"憍陈如"等五个人侍从太子,他二人带着其余的人回报"净饭王"。

"悉达多"太子带着五个从者,渡过恒河,途经"王舍城"。城主"频婆娑罗王"闻知,便把太子迎往宫中。他觉得太子绝世英材而遁世出家,感到深为惋惜,力劝太子还俗,并愿以王位相让。太子婉和的谢绝了他的好意,"频婆娑罗王"深为感动,便向太子说 :「你如得道,愿先来度我。」太子便告辞而去。

他们一行六人,往"尼连禅河"附近,沿途访问了事火外道的"优楼频罗迦叶"等许多人,见他们修习的仍不过是生灭法,即使告别而去。再继绩前进,赴"弥楼山麓",访问当时的大学者"阿罗逻迦兰" "郁陀罗""摩子"等修习禅定,但后来觉悟到,修禅定纵修到非想非非想境界,仍在三界以内,终不能脱过"生灭无常"的法则,因此又告别他往。

"悉达多"太子像这样参访了数年,毫无成就。乃想到真正悟道,还是在自己精进。于是就到"尼连禅河"西岸,"优楼频罗"村外的苦行林中,静坐思惟。他每天或仅食一米或仅食一麻,废寝忘食苦修了六年之久,最后身形消瘦的不象样子,但对解脱之道仍无所得,他自想 :「不这样饥饿苦修与外道有何分别?还是应该接受饮食。别求修持的方法吧!」

于是,便到"尼连禅河"洗净了身躯,并接受了林中牧女供养的乳糜。这时随太子苦修的五个从者,看到这种情形,以为太子已退堕了修道的初心。便心生诽谤,一同离开太子,自行到"波罗奈国""鹿野苑"中修苦行去了。

"悉达多"太子见五从者离去,他便独自到"尼连禅河"(罗马名Nairanjana)旅游到了迦耶(罗马名Gaya)地区。"悉达多"太子在菩提迦耶(罗马名Bodhgaya)的一棵菩提树下,在一块大石上敷上了吉祥草,结跏趺坐,并发誓说:「不成正觉,誓不起座。」

如此经过了四十八天,于十二月七日夜里,于菩提树下成道后,被尊称为"释迦牟尼",意思是"释迦族的贤人"。其大悲心特重,故于往昔修菩萨道时,不取净土而发愿于秽土成佛。

魔王"波旬"是欲界第六天的天主。看到"悉达多"即将成佛,魔王"波旬"惊恐万状,他叫嚣着一定要阻止"释迦牟尼"成佛......。

诸恶魔就是内心妄念的化身,横来侵扰,于是"释迦牟尼"禅坐入定,内观真谛,即得大解脱,证得甚深 "般若波罗密多"时,现大威神力,降伏魔军,然后,无尚祥光,彻照天地,冲上死亡与欲念的魔宫。"释迦牟尼"的威光惊动了"六欲天"上的魔王"波旬", "波旬"派三位妖治美丽的魔女,前来迷惑,"释迦牟尼"不为所动,降服了一切魔罗(罗马名Mara)的诱惑并度化她们。魔王"波旬"不服说:「到你末法时期,我叫我的徒子徒孙混入你的僧宝内,穿你的袈裟,破坏你的佛法。他们曲解你的经典,破坏你的戒律,以达到我今天武力不能达到的目的.....」

于初夜时,观见三世实相,洞见三世因果,获得无漏的正智。于第四十九日十二月八日的早晨,明星出时,豁然大悟,证得无上"般若波罗密多"的一切种智,成就无上正等正觉,这时,"悉达多"已三十五岁。

佛陀悟道之后,知道他不能直接向众生宣示他的甚深证境,因此,他保持缄默七个星期。在"帝释天"和"梵天"恳请之后,他才在"波罗奈国"(罗马名Benares),即是现今"瓦拉那西" (罗马名Varanasi) 的"鹿野苑"开始说法。他这时期的说法被称为「初转法轮」

说法内容主要是"四圣谛"、"缘起现象"和"因果"法则。他早期修苦行的五位同修都成为他的弟子,后人称此五人为五比丘,这是世间有比丘的开始并组成了最早的佛教僧团。

到这个时候,世间三宝,悉已具足。"三宝"就是"佛宝、法宝、僧宝"。"佛宝"是"释迦牟尼佛","法宝"即"四圣谛法","僧宝"就是最初被度的"五比丘"。

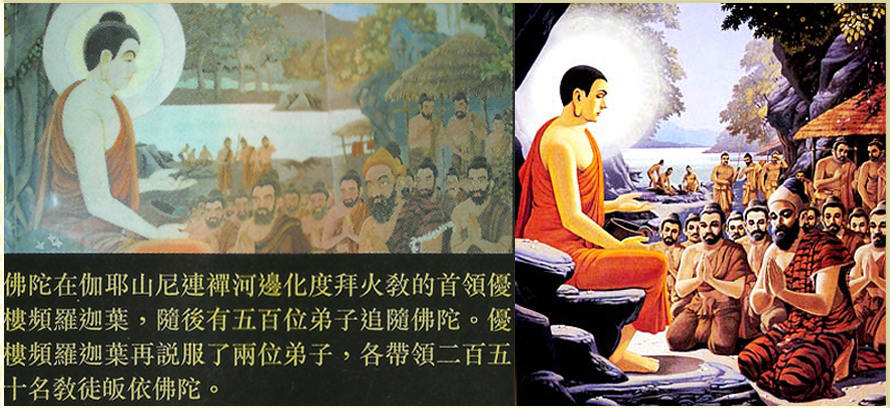

"释迦牟尼佛"度化"五比丘"后,就暂时安居在"鹿野苑"中。不久,"波罗奈国"长者"耶舍",和他的亲友五十人都来向世尊皈依。"释迦牟尼佛"又遣弟子赴四方弘化,他自己并亲到"摩迦陀"苦行林中,度化事火外道"优楼频罗迦叶""那提迦叶"及"伽耶迦叶"三弟兄。他们三弟兄尚有弟子千人,同时皈依"释迦牟尼佛",于是,"释迦牟尼佛"的声教四被远近尊扬。

世尊"释迦牟尼佛"想到未成道时,"频婆娑罗王"有:「若成道时,愿先见度」的约言,于是带领千余弟子,走向"王舍城"。 "频婆娑罗王"闻说世尊"释迦牟尼佛"来到,欣喜万分亲自迎接世尊"释迦牟尼佛"到"迦兰陀竹园"中,听受经法,受持五戒。他并在竹园中建造寺宇供"释迦牟尼佛"居住。这就是僧伽最初有寺宇之始的"竹林精舍"。

这时,"婆罗门"中有"舍利弗"及"目犍连"二人,都聪明智慧,名望素着,各有一百弟子修习道行,一天,"舍利弗"途中遇到"释迦牟尼佛"弟子"马胜比丘",见他威仪殊胜,举止安详,心中颇为敬羡,便问"马胜比丘"道:「请问令师是谁?他平常说些什么教法呢?」

"马胜比丘"说:「我师释迦世尊,他的智慧神通,无人可此。我年纪幼稚,受学日浅,向领会不了我师的妙法。」

"舍利弗"一再要求说:「请慈悲方便,略说一点概要。」

"马胜比丘"遂说局道:「诸法因缘生,诸法因缘灭,吾师大沙门,常作如是说。」

"舍利弗"听了,大有感悟,回去告知"目犍连",带着弟子一同皈依世尊。

这二人皈依后,"释迦牟尼佛"因他二人学识优越,对他二人特别重视,这就引起旧日弟子中有以为不平的,世尊因说四句偈道:「诸恶莫作,众善奉行,自净其意,是诸佛教。」

自此,僧团中渐渐有了戒律的制定。戒、梵文叫"波罗提木叉"。"憍萨罗国"的"须达多"长者,受世尊教化,与太子"柢陀"共建"祇洹精舍",这就是有名的"祇树给孤独园"。

|